2015年06月14日20:17

映画「A FILM ABOUT COFFEE」を見て感慨深くなった。

カテゴリー │珈琲

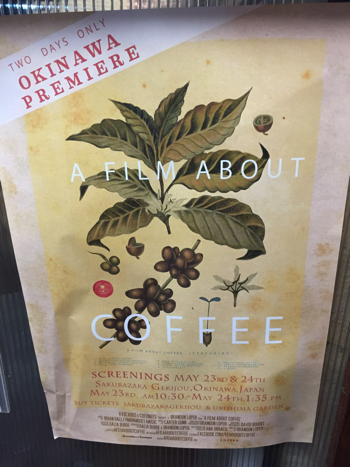

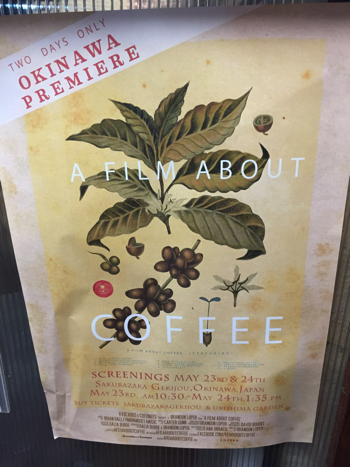

5月の終わり頃、「まーさん映画祭」という「食」をテーマにした映画を集めたイベントが桜坂劇場で行われていた。

僕はその中から一つ

「A FILM ABOUT COFFEE」

という近年話題の集まるサードウェーブコーヒーへ繋がるフィルムを観ることにした。

この映画自体は、東京で1度上映されてからというもの未だ全国では放映されていないらしく、今回がどうやら2度目となり、意外とレアなフィルム。

当日、10分前頃に行くと、なにやら長蛇の列。

桜坂劇場の外まで連なっているぞ。

まさか、ここまで並ぶとは思いませんでしたが、劇場の中の椅子はそこまで埋まらず。

結構、収まるんだな〜と思い、前から3列ほどに腰を下ろした。

主催者の方が熱意を持って交渉してきたことが伝わるコメントがあり、少し気構えて姿勢を整える。フィルムが回るとサイフォンを覗いている視点から、グツグツと沸き立つお湯がコーヒーへと変化する過程が、美しい映像と共にスタートした。

今話題のブルーボトルのCEOや大坊珈琲の大坊さんも出てくる。

栽培地から一杯となる過程を写していて、

豆の特徴を維持するには、どこまでも人の手が欠かせないコーヒーを思わせる。

育苗の場面では、細長いポットに発芽した苗を移し替える場面。

収穫するとチェリーを風呂場のようなところに溜め、裸足で踏んで皮を剥ぎ取っていく。

種子だけになったチェリーは乾燥させるため網の上に敷かれる。

生豆はこうして、業者に渡され、ロースターの所に行き、焙煎される。

焙煎された豆はまたお店へ渡り、ミルで挽かれ、お湯を通して、ドリップコーヒーへと変わる。

この過程を細分化して技術としてプロセスを通していく。

映画では技術的な所はでてこないが、「豆の特徴を捉える」、ような表現が所々でてくる。

生産地でのカッピングの場面で行われる審査は、真剣な表情をした顔で

あの豆がいい、この豆はポテト臭がする

など、香りを嗅ぎ、麺を啜るようにして口に含む仕草は

不思議とギャップがある。

美しい映像には場面一つ一つに

ちゃんと焦点があるような気がしていて見入ってしまう。

過程を1周すると、生産者が自分の豆の味を体験する映像が流れる。

末端では生活の糧となっているコーヒー栽培という仕事は

先端ではスペシャリティコーヒーという娯楽までにもなっている。

生産者が自分たちの豆の味を知らないというのは、先端にいるものとしては衝撃で、逆も然りなんじゃないかと思う。

両者が交流する場面で、エスプレッソ、カプチーノ、と順番にお互いが「豆の味」を共有する。

お互いが「うん。美味しい。」という空間を味わっているのに、見ている僕も笑みを浮かべてしまう。

そして流れはエスプレッソの話へ。

僕はあまりエスプレッソを飲まないので理解はできなかったけど、

「エスプレッソは麻薬だよ。」

という日本の職人が言ったりと

エスプレッソ論がいくつか出てきて

ほ〜

と思いながら見ていた。

あの30ccほどに凝縮して落とされる液体に一体何があるのだろう?

と興味が湧いた。

ドリップとはまた違う、エスプレッソ用に焙煎したとか、マシンの圧力や手動式だと力のかけ方など、いろいろ違いがあるのはわかるけど

あまり気にしたことがない。

エスプレッソ=麻薬?

確かにコーヒーがオランダに出た1700年代末は、その覚醒作用から「悪魔の飲み物」として言われ

アルコールとの対等で禁止されたりしていたらしいし

どこかで人間を快楽にさせるようなものがあるのかもしれない。

これからはエスプレッソもいろいろ味わってみよう。

そう思えた。

最後、コーヒーのスペシャリストとして大坊珈琲が取り上げられ、

焙煎し、うちわで焼いた豆を乾かしている大坊さんが映る。

このフィルムが世界を駆け回ったあとに、日本に着くと不思議と心が落ち着いた。

棚から豆を取り、ミルで挽き、

片手にネルを握り、一滴一滴、見逃さずに落としていくように

時がゆっくりと流れるような瞬間が

落ち着きの中から醸成されていた。

所作の一つ一つが洗練されたように流れていく。

コーヒーカップをに湯を落とし、カップを温めた後に抽出したコーヒーを注ぐ。

それはスペシャリティコーヒーではなく

クオリティ オブ コーヒーなのかもしれない。

いろいろなことが語られるコーヒーについて

至極、「質」を求めた映画になっているのかなと思う。

想像が膨らむ一杯。

これが次のムーブメントだったりして。

僕はその中から一つ

「A FILM ABOUT COFFEE」

という近年話題の集まるサードウェーブコーヒーへ繋がるフィルムを観ることにした。

この映画自体は、東京で1度上映されてからというもの未だ全国では放映されていないらしく、今回がどうやら2度目となり、意外とレアなフィルム。

当日、10分前頃に行くと、なにやら長蛇の列。

桜坂劇場の外まで連なっているぞ。

まさか、ここまで並ぶとは思いませんでしたが、劇場の中の椅子はそこまで埋まらず。

結構、収まるんだな〜と思い、前から3列ほどに腰を下ろした。

主催者の方が熱意を持って交渉してきたことが伝わるコメントがあり、少し気構えて姿勢を整える。フィルムが回るとサイフォンを覗いている視点から、グツグツと沸き立つお湯がコーヒーへと変化する過程が、美しい映像と共にスタートした。

今話題のブルーボトルのCEOや大坊珈琲の大坊さんも出てくる。

栽培地から一杯となる過程を写していて、

豆の特徴を維持するには、どこまでも人の手が欠かせないコーヒーを思わせる。

育苗の場面では、細長いポットに発芽した苗を移し替える場面。

収穫するとチェリーを風呂場のようなところに溜め、裸足で踏んで皮を剥ぎ取っていく。

種子だけになったチェリーは乾燥させるため網の上に敷かれる。

生豆はこうして、業者に渡され、ロースターの所に行き、焙煎される。

焙煎された豆はまたお店へ渡り、ミルで挽かれ、お湯を通して、ドリップコーヒーへと変わる。

この過程を細分化して技術としてプロセスを通していく。

映画では技術的な所はでてこないが、「豆の特徴を捉える」、ような表現が所々でてくる。

生産地でのカッピングの場面で行われる審査は、真剣な表情をした顔で

あの豆がいい、この豆はポテト臭がする

など、香りを嗅ぎ、麺を啜るようにして口に含む仕草は

不思議とギャップがある。

美しい映像には場面一つ一つに

ちゃんと焦点があるような気がしていて見入ってしまう。

過程を1周すると、生産者が自分の豆の味を体験する映像が流れる。

末端では生活の糧となっているコーヒー栽培という仕事は

先端ではスペシャリティコーヒーという娯楽までにもなっている。

生産者が自分たちの豆の味を知らないというのは、先端にいるものとしては衝撃で、逆も然りなんじゃないかと思う。

両者が交流する場面で、エスプレッソ、カプチーノ、と順番にお互いが「豆の味」を共有する。

お互いが「うん。美味しい。」という空間を味わっているのに、見ている僕も笑みを浮かべてしまう。

そして流れはエスプレッソの話へ。

僕はあまりエスプレッソを飲まないので理解はできなかったけど、

「エスプレッソは麻薬だよ。」

という日本の職人が言ったりと

エスプレッソ論がいくつか出てきて

ほ〜

と思いながら見ていた。

あの30ccほどに凝縮して落とされる液体に一体何があるのだろう?

と興味が湧いた。

ドリップとはまた違う、エスプレッソ用に焙煎したとか、マシンの圧力や手動式だと力のかけ方など、いろいろ違いがあるのはわかるけど

あまり気にしたことがない。

エスプレッソ=麻薬?

確かにコーヒーがオランダに出た1700年代末は、その覚醒作用から「悪魔の飲み物」として言われ

アルコールとの対等で禁止されたりしていたらしいし

どこかで人間を快楽にさせるようなものがあるのかもしれない。

これからはエスプレッソもいろいろ味わってみよう。

そう思えた。

最後、コーヒーのスペシャリストとして大坊珈琲が取り上げられ、

焙煎し、うちわで焼いた豆を乾かしている大坊さんが映る。

このフィルムが世界を駆け回ったあとに、日本に着くと不思議と心が落ち着いた。

棚から豆を取り、ミルで挽き、

片手にネルを握り、一滴一滴、見逃さずに落としていくように

時がゆっくりと流れるような瞬間が

落ち着きの中から醸成されていた。

所作の一つ一つが洗練されたように流れていく。

コーヒーカップをに湯を落とし、カップを温めた後に抽出したコーヒーを注ぐ。

それはスペシャリティコーヒーではなく

クオリティ オブ コーヒーなのかもしれない。

いろいろなことが語られるコーヒーについて

至極、「質」を求めた映画になっているのかなと思う。

想像が膨らむ一杯。

これが次のムーブメントだったりして。